Tectonique des plaques sous MGE

C.

Pubellier, et M. Pubellier

IDS, 34, rue Camille Pelletan

Ecole Normale Supérieure, CNRS (UMR 8538), 24 rue Lhomond,

75231, Paris cedex 05.

Les plaques tectoniques bougent les unes par rapport aux autres. Leur frottement est responsable des tremblements de terre qui peuvent entraîner des décalages de plusieurs mètres d’un seul événement même si le mouvement qui dépasse rarement 10 cm/an est faible à l’échelle humaine. Depuis quelques années la précision des récepteurs GPS permettent par la géodésie spatiale de bien contraindre ces déplacements. Parallèlement, les études de tomographie sismiques, qui permettent de contraindre les masses de matériel froid contenues dans le manteau terrestre, se sont améliorées considérablement et nous permettent de détecter les restes d’océans aujourd’hui disparus dans les profondeurs de la terre. Ces contraintes autorisent maintenant la création de modèles de la terre telle qu’elle se présentait il y a plusieurs millions d’années.

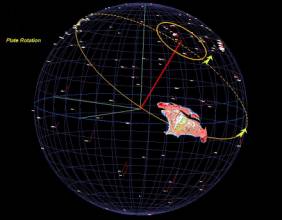

Depuis longtemps, les géodynamiciens effectuaient des mouvements d’éléments graphiques tels que des lignes de côtes sur une sphère mais sans précision sur les distances, les angles, les vitesses, et surtout sans objets géologiques. Ce vide a été comblé par les techniques développées par IDS en collaboration avec le CNRS et l’école Normale Supérieure qui a été présenté à la réunion internationale annuelle de l’AAPG en octobre 2000.

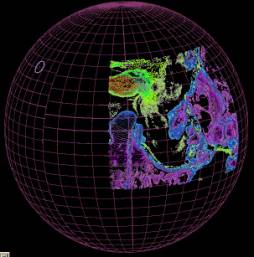

C’est l’ensemble de toute une base de données 3D sur l’Asie qui est prise en compte dans les reconstructions. La BD comprend aussi bien les failles actives et anciennes, que la topographie des chaînes de montagnes, la morphologie des fonds sous-marins, les épaisseurs des sédiments dans les bassins pétroliers, les vecteurs de déplacements GPS, ou encore la localisation des profils sismiques ou des forages. Ces données sont projetées sur l’ellipsoïde WGS84 et le découpage des plaques le long des grandes failles est effectué sous Microstation après recalcul des pôles de rotation des plaques (pôles eulériens) chaque fois que de nouvelles données GPS sont disponibles. La méthodologie mise au point permet d’effectuer les déplacements en entrant les vitesses angulaires, mais également de façon interactive, ce qui permet de choisir entre plusieurs hypothèses géologiques. Les distances géodésiques peuvent être mesurées et le fichier peut être à tout moment projeté pour faire une nouvelle carte.

Les chaînes de montagnes peuvent être étirées pour retrouver l’espace qu’elles occupaient avant leur formation et, à l’inverse les zones actuellement étirées de la croûte terrestre peuvent être raccourcies. Cette dernière opération intéresse particulièrement les pétroliers qui essaient de reconstituer les environnement de dépôt de la matière organique, ainsi que le contexte des déformations qui affectaient les bassins sédimentaires.