Résumé du Projet :

Liste des personnes et des Laboratoires associés au projet :

En France :

Vigny Christophe CR1 Laboratoire de Géologie, ENS-Paris

Rudloff Alain Thésard Laboratoire de Géologie, ENS-Paris

Socquet Anne Thésare Laboratoire de Géologie, ENS-Paris

Bellier Olivier Professeur CEREGE, Marseille

Walpersdorf Andrea Phy. Adj. LGIT Grenoble

à l'étranger :

BAKOSURTANAL (Department of survey and geodesy, Indonésie) : Cecep Subarya (directeur du Geodetic Survey Division)

DSMM (Directory of Survey and Mapping Malaysia) : Samad Abu (directeur du Geodetic Survey Division)

DEOS (Delft, Pays Bas) : Boudewijn Ambrosius (directeur du département de géodesie spatiale), Wim Simons (chercheur géodésien)

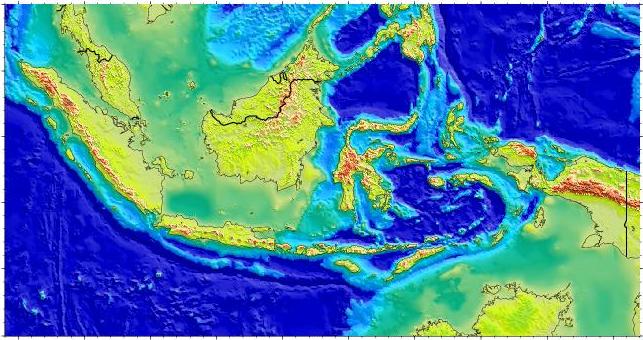

Le programme GEODYSSEA, financé par l'Europe,

de mesures GPS dans tout le Sud-Est asiatique est officiellement

terminé. Ces mesures ont permis d'établir des modèles

cinématiques à très grande échelle

(Simons et al., 1999,

Michel et al., 2001) ainsi que d'explorer

plus en détails une zone d'étude particulière :

les Célèbes en Indonésie (fig. 1). Cette région

qui se trouve au point de convergence de trois grandes plaques

tectoniques (Eurasie, Philippines, et Australie) est intensément

déformée et fracturée du fait des vitesses

relatives très élevées (7 cm/an vers le Nord

pour l'Australie et 7 à 9 cm/an vers l'Ouest pour les

Philippines). Un certain nombre de micro blocs tectoniques ont pu

être identifiés, dont le plus important à l'heure

actuelle est le bloc de Sula. Ce bloc d'environ 500 km par 500 km est

bordé au Sud-Est par la plaque Australie (chevauchement de

Seram), au Nord-Est par la plaque Philippine (subduction des

sangihe), et par la plaque Eurasie (en fait le bloc de la Sonde) pour

le reste. La bordure Nord est la subduction Minahassa (4 à 5

cm par an) et la bordure Ouest est la faille de Palu-Koro (3 à

4 cm par an), prolongée au Sud par la faille de Matano (1 à

2 cm par an).

Durant les 4 ans du programme GEODYSSEA, nous avons développé des collaborations avec différents instituts Indonésiens (BAKOSURTANAL à Cibinong, GRDC et ITB à Bandung principalement), Malais (Directory of Survey and Mapping, Kuala Lumpur) et Européens (DUT en Hollande). Ces collaborations fonctionnent parfaitement bien à l'heure actuelle malgré la situation politique instable de l'Indonésie : des campagnes de mesures ont été réalisées en commun tous les ans, et des données provenant de différents réseaux gérés à priori indépendamment ont été échangées.

La diversité des types de frontières et l'amplitude des vitesses relatives, le tout sur une zone de relativement petite taille, font de cette zone un objet particulièrement intéressant et "pratique "à étudier.

Pour répondre à ces nouvelles questions qui portent sur la transmission des contraintes, la propagation des déformations et le déclenchement de séismes, nous avons installé :

| Code | Nom | coordonnées | Situation |

| BARA | Baras | S 1 25 1.3 E119 27 34.8 | sulawesi large scale |

| BAUB | Baub Baub | S 5 26 5.2 E122 47 41.1 | sulawesi large scale |

| BLKP | BalikPapan | S 1 15 48.6 E116 48 54.5 | sulawesi large scale |

| KEMA | Kema | N 1 19 19.2 E125 3 49.3 | sulawesi large scale |

| KEND | Kendari | S 4 11 54.5 E122 44 10.4 | sulawesi large scale |

| LARA | Lara (Bako TG) | S 1 50 33.6 E119 22 54.0 | sulawesi large scale |

| SULI | Suli | S 1 0 1.9 E120 25 40.9 | sulawesi large scale |

| SUNG | Sungku | S 1 30 7.5 E120 0 37.7 | sulawesi large scale |

| TNJB | Tanjung Bara | N 0 33 15.1 E117 38 28.9 | sulawesi large scale |

| TOAR | Toari | S 4 33 4.6 E121 29 22.0 | sulawesi large scale |

| TOMI | Tomini | N 0 27 0.4 E120 50 59.6 | sulawesi large scale |

| WUAS | Wuasa | S 1 24 52.9 E120 18 58.3 | sulawesi large scale |

| SNTG | Santigi | N 1 20 46.9 E120 54 8.0 | minahassa profile |

| LING | Lingadang | N 1 18 31.3 E120 51 48.4 | minahassa profile |

| GALU | Galumpang | N 1 12 42.7 E120 48 42.7 | minahassa profile |

| SAMB | Sambujan | N 0 56 58.4 E120 41 25.9 | minahassa profile |

| MALA | Malala | N 0 44 56.5 E120 32 56.0 | minahassa profile |

| PALA | Palasa | N 0 28 42.5 E120 26 2.1 | minahassa profile |

| SGTI | Sigenti | N 0 7 35.1 E120 7 19.4 | minahassa profile |

| DONG | Dongullu | S 0 14 46.6 E120 0 16.5 | minahassa profile |

| GORO | Tuladenggi | N 0 36 03.2 E123 01 44.9 | gorontalo profile |

| GT01 | Bakti | N 0 38 3.3 E122 51 8.9 | gorontalo profile |

| GT03 | Parungi | N 0 37 13.2 E122 37 00.0 | gorontalo profile |

| GT04 | Batudaa | N 0 33 20.2 E122 57 49.0 | gorontalo profile |

| GT06 | Padengo | N 0 32 12.8 E123 6 6.9 | gorontalo profile |

| GT08 | Lampotoo | N 0 31 27.0 E123 11 20.2 | gorontalo profile |

| GT10 | Dumbayabln | N 0 30 23.0 E123 14 54.1 | gorontalo profile |

| PL01 | Watatu pin | S 0 52 3.9 E119 35 12.4 | palu profile |

| PL02 | Lembasada | S 0 47 23.9 E119 38 6.7 | palu profile |

| PL03 | Towale | S 0 43 18.2 E119 40 50.4 | palu profile |

| PL04 | Dongala | S 0 42 10.3 E119 43 10.8 | palu profile |

| PL08 | Palu Golf | S 0 51 40.1 E119 52 48.8 | palu profile |

| PL09 | Kayumale | S 0 45 10.5 E119 51 56.4 | palu profile |

| PL10 | Nupabomba | S 0 43 47.5 E119 52 48.6 | palu profile |

| PL11 | Bodi | S 0 44 14.2 E119 53 47.1 | palu profile |

| PL12 | Karoupua | S 0 42 41.1 E119 56 51.4 | palu profile |

| PL14 | Palu Meteo | S 0 53 59.3 E119 50 11.7 | palu profile |

| PL16 | Batu Besar | S 0 42 49.8 E120 2 36.7 | palu profile |

| PL17 | Kebun Kopi | S 0 43 2.2 E119 59 38.7 | palu profile |

| PL18 | Nunu | S 0 54 8.2 E119 52 1.5 | palu profile |

| PL20 | NGata Baru | S 0 55 15.2 E119 57 23.1 | palu profile |

| PL48 | Toboli pin | S 0 42 15.7 E120 5 41.4 | palu profile |

| LOLI | Lolitasib. | S 0 45 52.5 E119 47 16.2 | palu profile |

| SLBY | Salubay | S 0 43 7.1 E120 0 58.7 | palu profile |

| WAYU | Desa Wayu | S 0 57 27.0 E119 48 6.8 | palu profile |

| DOMU | Desa Dombu | S 0 58 1.6 E119 46 47.5 | palu profile |

| BATU | Desa Balane | S 0 57 4.6 E119 49 45.3 | palu profile |

| Station | code | coordonnées | Situation | Institut |

| Balikpapan | UNO0 | 1.269°S 116.826°E | bloc stable de la Sonde | UNOCAL/ENS-CNRS |

| ParePare | PARE | 3.978°S 119.650°E | bloc stable de Makassar | BAKOSURTANAL (IPGSN) |

| ToliToli | TOLI | 1.121°N 120.794°E | subduction Minahassa | ENS-CNRS |

| Watatu | WATP | 0.874°S 119.587°E | Faille de Palu champ lointain coté Ouest | DEOS |

| Toboli | TOBP | 0.709°S 120.095°E | Faille de Palu champ lointain coté Est | DEOS |

| Palu airport | PALP | 0.916°S 119.906°E | Faille de Palu champ proche coté Est | DEOS |

| Palu meteo | P14P | 0.906°S 119.836°E | Faille de Palu champ proche coté Ouest | ENS-CNRS |

mesurer en continu l'accumulation de déformation élastique sur la faille (Watatu - Toboli) et detecter d'éventuelles variations temporelles de celle ci.

Verifier (ou infirmer) l'absence de déformation de second ordre dans la bloc Ouest de la faille (Watatu - ParePare)

mesurer en continu l'accumulation de déformation élastique en arrière de la subduction Minahassa (ToliToli - Toboli) et detecter d'éventuelles variations temporelles de celle ci.

Quantifier et analyser le transfert de déformation de la subduction à la faille

|

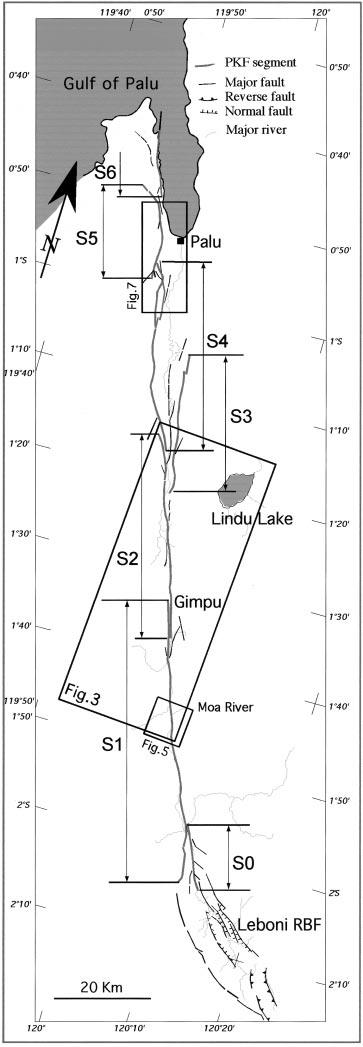

Dans le cadre du programme GEODYSSEA, un sous programme a été défini afin d'étudier la tectonique active du système de failles des Célèbes. Cette étude a été menée par l'équipe d'Orsay (M. Sebrier, O. Bellier) Bellier et al., 2001. L'analyse détaillée des images SPOT (18), complétée par les observations tectoniques de terrain et une étude de la sismicité, ont permis de caractériser la déformation active dans la région, qui semble fortement concentré sur la faille de Palu au Nord-Ouest du système. La trace de la faille est très visible et de nombreux marqueurs morphologiques sont décalés de 300 à 400 m : rivières, « shutter ridges », cônes alluviaux. Les datations effectuées au tandetron de Gif sur Yvette (10 Be et 14C ) donnent des ages d'environ 10,000 ans, et donc des vitesses de l'ordre de 30 mm/an, proches des estimations géodesiques. Figure 3. Segmentation de la faille de Palu. La zone de relais de Leboni connecte les failles de Palu et Matano. |

Après 10 ans (de 1992 à fin 2001) de mesures GPS sur la faille de Palu-Koro à la latitude de la ville de Palu, il est définitivement établi que la faille est principalement décrochante senestre (environ 40 mm par an) avec une légère composante inverse (4 mm par an) (Walpersdorf et al., 1998a, Walpersdorf et al., 1998b, Walpersdorf et al., 1998c, Stevens et al., 1999, Vigny et al., 2002) . Bien que mal déterminée, la composante verticale est compatible avec une estimation de l'inclinaison du plan de faille de l'ordre de 75 degrés (+/- 10). Les mesures sur les points intermédiaires de la coupe montrent clairement que la faille est bloquée : il n'y a pas de mouvements significatifs dans une bande de plusieurs km autour de la trace de la faille principale. La profondeur de blocage estimée à partir d'un modèle très simple de déformation élastique dans un demi espace infini est de l'ordre de 10-15 km.

La ligne de base entre les deux sites extrêmes de la coupe (Watatu et Toboli) est la mieux mesurée depuis le début. Les résultats sur la composante parallèle à la faille de cette ligne sont les suivants (fig. 4) :

un taux constant de l'ordre de 28 mm par an entre 92 et 95

un taux « anormal » d'environ 62 mm/an entre 95 et 97

un taux de nouveau « normal » depuis

Le taux moyen sur 10 ans étant de l'ordre de 35 mm par an. L'augmentation du taux est probablement due au séisme qui a eu lieu le 1er janvier 1996 (Mw 8) dans la zone de subduction voisine (la fosse Minahassa) près de la ville de Tolitoli. Le champ de déformation induit par ce séisme a été modélisé (modèle de dislocations), et il semble bien que le déplacement co-sismique (environ 2 cm) puis la déformation post-sismique (environ 2cm encore sur un an) qu'il a engendré ait produit un déplacement relatif entre Watatu et Toboli de l'ordre de 4 cm.

En conséquence, nous interprétons cet accroissement temporaire du taux de déformation de part et d'autre de la faille comme un « chargement » des contraintes sur cette même faille à la latitude de Palu. Ce chargement étant induit par la relaxation des contraintes 100 km au Nord consécutive au séisme en subduction. Un premier séisme de magnitude 6.5 a bel et bien eu lieu sur la partie Nord de la faille de Palu le 22 mai 1998, suivit d'un second plus au Sud le 10 Octobre 1998 ! Induit par le séisme de 1996 ? Eventuellement suivit par d'autres séismes plus au Sud ?

La composante perpendiculaire à la faille montre également un comportement des plus interressant : compressif avant le séisme, legerement normal après le séisme, retour au raccourcissement ensuite. La modélisation en contrainte de Coulomb montre également une tendance à l' »unclamping » qui pourrait avoir favorisé la rupture sur la faille. Les mécanismes physiques à l'origine de tels mouvements restent par contre peu connus et mal compris. En effet, la période transitoire dans la composante perpendiculaire à la faille est décalée dans le temps par rapport à période transitoire de la composante parallèle. La durée de cette période (de 12 à 18 mois) peut etre reliée à la durée nécessaire pour la migration de fluide sur la profondeur de blocage de cette faille (8-10 km) avec des paramètres de diffusions standards. Il est nécessaire de développer les modélisations appliquées à ces mesures pour confirmer ces ordres de grandeurs.

En tout état de cause, l'aspect transitoire dans le temps et l'espace du champ de déformation autour de la faille de Palu nous semble bien établi et particulièrement intéressant à étudier, en particulier sur le thème du couplage entre la faille et la subduction voisine. Il est clair qu'une étude fine des mécanismes mis en cause (durée exacte des cycles post-sismiques, quantification du co-sismique, etc...) nécessite des mesures plus denses, à la fois dans le temps (mesures continues), et dans l'espace (densification et répétition du réseau existant). Le projet consiste donc en deux volets :

installation, maintenance, et fonctionnement d'un réseau de stations GPS permanentes en champ proche et lointain de la faille de Palu. Le réseau complet devrait permettre de capter d'éventuels mouvements transitoires en champ lointain et proche, de détecter un éventuel glissement asismique sur la faille, et surtout de caractériser le temps nécessaire à la propagation de la déformation depuis la subduction jusqu'à la faille. La modélisation portera sur le transfert de contraintes qui génère cette déformation.

La réalisation de nouvelles campagnes de mesures annuelles dans la région. Le cadre tectonique et cinématique étant maintenant relativement bien connu, il ne s'agit pas de reproduire à l'infini les memes campagnes de mesures. Nous souhaitons maintenant densifier le réseau de manière importante entre le profil est-ouest qui traverse la faille et la subduction au Nord, de manière à créer un autre profil Nord-Sud, perpendiculaire à la zone de subduction. Ce nouveau profil devrait permettre de caractériser l'accumulation de déformation élastique due au couplage entre les plaques au niveau de la subduction. A terme, nous souhaitons mesurer une véritable "grille" de bornes géodesiques avec une maille très dense de l'ordre de quelques km.

La quantification du risque sismique dans la région est de la plus grande importance pour la ville de Palu (capitale de la région). D'après les catalogues existants (CMT, ISC, USGS,...), il n'y a pas eu de séismes de magnitude supérieure à 4.5 sur la faille de Palu depuis au moins 100 ans. Les mesures GPS montrent que la faille est bloquée. De ce fait, le déplacement total accumulé depuis 100 ans au taux minimum de l'ordre de 3 cm/an atteint au moins 3 mètres. Un séisme capable de générer un déplacement de 3 mètres sur un segment de faille de 50 à 100 km de long, aura une magnitude de l'ordre de 7,5 ! Un tel séisme aurait des conséquences désastreuses sur la ville de Palu.

Sept tranchées on étés creusées par l'équipe d'Orsay quelques dizaines de km au Sud de Palu pour tenter d'estimer la sismicité historique. Au moins trois séismes de magnitude voisine de 7 ont été détectés et datés à environ 1000 et 2000 ans respectivement. D'après les taux GPS on aurait pu s'attendre à ce qu'un plus grand nombre de séismes de cette magnitude ait eu lieu dans le passé (un par siècle plutôt qu'un tout les mille ans). Il semble donc necessaire de procéder à d'autres excavations dans d'autres zones de la faille pour tenter de résoudre cette contradiction.

Cette question non résolue, justifie également l'installation de deux nouvelles stations GPS continues en champ proche, non seulement pour capter d'éventuels signaux transitoires, mais également pour contraindre avec la plus grande précision possible un éventuel glissement asismique. Enfin, il est bien évident qu'en cas de séisme majeur sur la faille dans cette région, ces stations permettraient également de mesurer un déplacement co-sismique en continu et en temps réel. En effet, il est possible de calculer assez précisement la position des stations avec un échantillonage temporel de l'ordre de la seconde alors que le séisme peut durer plusieurs minutes.

Plan de Recherche et calendrier

Eté/Automne 2002 : installation de la station permanente DUT en champ proche de la faille => PALP

Eté/Automne 2002 : installation de la station permanente ENS en champ proche également => P14P

Automne 2002 : campagne de mesures sur financement DUT / MAE

Automne 2003 : campagne de mesures sur financement DUT / ACI "Obs. Terre"

Automne 2004 : campagne de mesures sur financement DUT / ACI "Obs. Terre"

En continu :

Publications

Determining

the Sula Block kinematics in the triple junction area in Indonesia

by GPS

Walpersdorf A. and C.

Vigny.

Geophysical Journal International, Vol

135, Issue 2, pp351-361, 1998.

GPS

compared to long-term geologic motion of the North arm of Sulawesi.

Walpersdorf A., C. Rangin, and C.

Vigny.

Earth and Planetary Science Letter, Vol

159, pp47-55, 1998.

Monitoring

of the Palu-Koro Fault (Sulawesi) by GPS.

Walpersdorf A., C.

Vigny, C. Subarya, and P. Manurung.

Geophysical

Research Letters, Vol 25, N 13, pp 2313-2316, 1998.

Observing

Plate motions in S.E. Asia : Geodetic results of the GEODYSSEA

project.

Simmons W., B Ambrosius, R. Noomen, D. Angermann, P.

Wilson, M. Becker, E. Reinhart, A. Walpersdorf, and C.

Vigny.

Geophysical Research Letters, Vol 26, N

14, pp 2081-2084, 1999.

Rapid

rotations about a vertical axis in a collisional setting revealed by

the Palu fault, Sulawesi, Indonesia.

Stevens, C., R. McCaffrey,

Y. Bock, J. Genrich, Endang, C. Subarya, S.S.O. Puntodewo, Fauzi,

and C. Vigny

Geophysical

Research Letters, Vol 26, N 17, pp 2677-2680, 1999.

High

slip rate for a low seismicity along the Palu-Koro active fault in

central Sulawesi (Indonesia)

Bellier, O., M. Sébrier, T.

Beaudoin, M. Villeneuve, R. Braucher, D. Bourlès, L. Siame,

E. Putranto, and I. Pratomo.

Terra Nova, Vol 13, N°

1, 2001

Crustal motion and block behavior in SE-Asia from GPS measurements.

Michel,

G., Y. Yu, S. Zhu, C. Reigber, M. Becker, E. Reinhart, W. Simons, B.

Ambrosius, C. Vigny, N.

Chamot-Rooke, X. LePichon, P. Morgan, S. Matheussen.

Earth and

Physics Science letters, 187, pp 289-244, 2001.

Migration of seismicity and earthquake interactions monitored by GPS in S.E.

Asia triple Junction : Sulawesi, Indonesia.

Vigny, C., H.

Perfettini, A. Walpersdorf, A. Lemoine, W. Simons, D. Van Looon, B.

Ambrosius, C. Stevens, R. McCaffrey, P. Morgan, Y. Bock, C. Subarya,

P. Manurung, J. Kahar, H. Abidin, S. Abu.

Journal of

Geophysical Research, 107(B10), 2231, 2002.

Microblock rotations and fault coupling in SE Asia triple junction (Sulawesi, Indonesia) from GPS and earthquake slip vector data

Socquet, A., W. Simons, C. Vigny, R. McCaffrey, B. Ambrosius, W. Spakman, C. Subarya and D. Sarsito

J. Geophys. Res., 111, B08409, doi:10.1029/2005JB003963, 2006.

A decade of GPS in SE Asia: Resolving Sundaland Motion and Boundaries

Simons, W., A. Socquet, C. Vigny, B. Ambrosius, S. Haji Abu, Chaiwat Promthong, C. Subarya, D.A. Sarsito, S. Matheussen, P. Morgan, and W. Spakman

J. Geophys. Res., 112, B06420, doi:10.1029/2005JB003868R, 2007.